日常生活に支障がある尿漏れ・頻尿の原因が、過活動膀胱と言われたら、骨盤底筋トレーニングが必要です。

しかし、過活動膀胱は薬剤の治療が必要な疾病ですが、薬剤のみでは一時的な改善しかしません。骨盤底筋を鍛えることで、過活動膀胱の症状改善・予防にもつながります。

そこで、泌尿器科がおすすめする正しい骨盤底筋トレーニングをご紹介していきます。

続けやすいように、日常でできる基本のトレーニングから、ちょっとした時間に気軽に行える応用編まで載せているため、ぜひ正しいトレーニングを身につけてください。

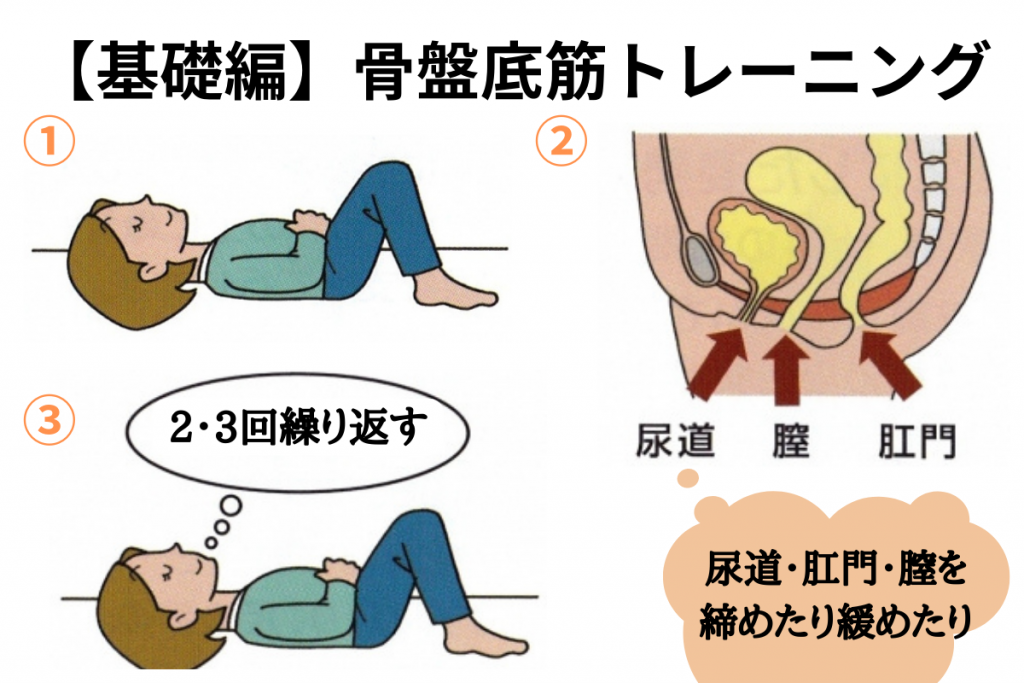

【基本】過活動膀胱の「骨盤底筋トレーニング」

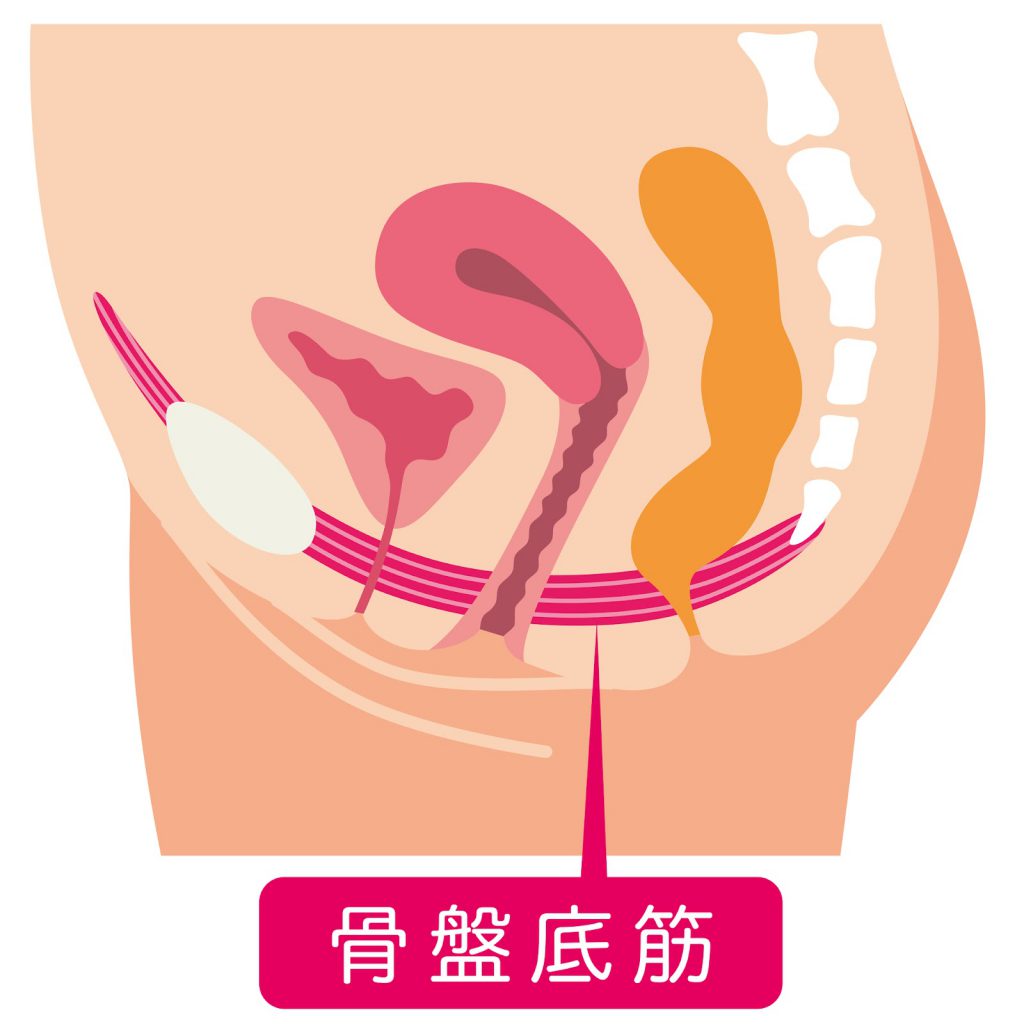

骨盤底筋トレーニングとは、尿道を締める力を鍛えるための体操のこと。トレーニングを続けるために、生活の中でこまめに行っていくことで過活動膀胱の治療に役立ちます。

- あお向けで横になり、両足を肩幅程度に開いて、両ひざを軽く立てましょう。

- 尿道・肛門・膣をきゅっと締めたり緩めたりを、1秒ずつ15回程度繰り返す。

- ゆっくりぎゅうっと締めて3秒間ほど静止し、またゆっくり緩めます。この行動を2〜3回繰り返し、締める時間を少しずつ延ばしていきます。

- 手順1〜3を1回5分程度から始めて、10〜20分までだんだん増やしていく。

大切なことは、全身で力むのではなく、リラックスした状態で尿道・肛門・膣だけに集中して力を入れて締めることです。呼吸は止めずに自然体のまま行ってください。

また、力を入れるときは、膣をお腹に引き上げるイメージでおへそが背中に近づくように行いましょう。

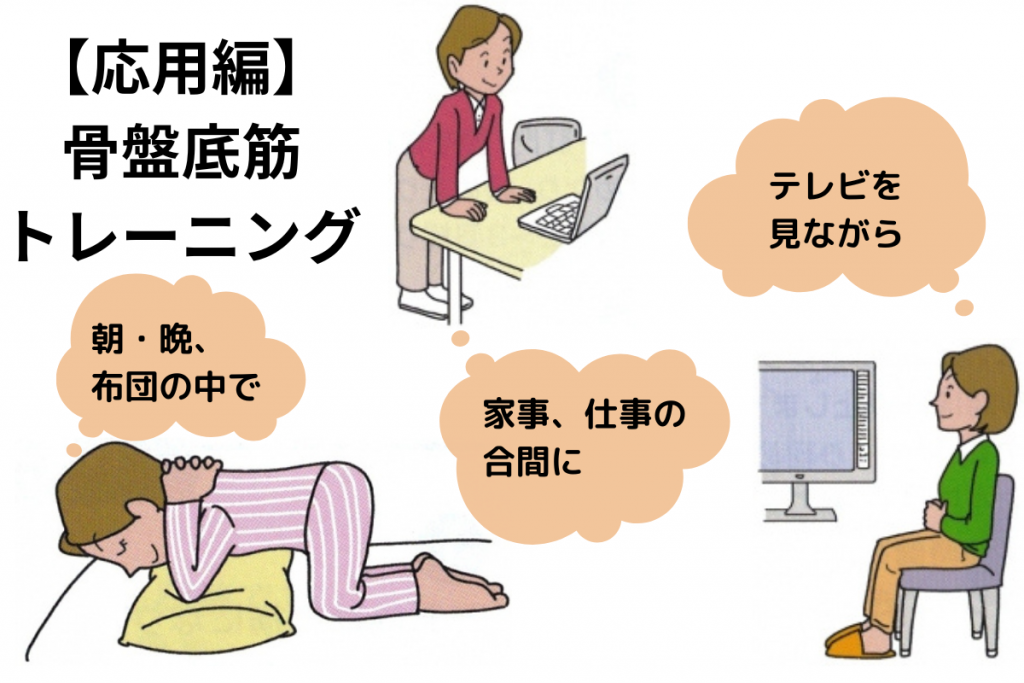

【応用編】過活動膀胱の「骨盤底筋トレーニング」

トレーニングといっても、普段忙しくしている人にとっては5分でも惜しい時間ですよね。

ここで紹介するのは、デスクワークや生活の余暇にできる、ながら骨盤底筋トレーニングを紹介していきます。

- 朝・晩、布団の中:ひじ・ひざをついた姿勢で床にひざをつき、ひじをクッションの上にのせ、頭を支えて行う。

- 家事、仕事の合間:テーブルを支えにした姿勢で足を肩幅に開いて立ち、手は机の上に乗せて行う。

- テレビを見ながら:椅子に座った姿勢で足を肩幅に開いて椅子に座り、足の裏の全面を床につけて行う。

- 通勤電車内:つり革や鉄擦りにつかまって全身リラックスさせてから行う。

- お料理の合間:足を肩幅に開き、両手をキッチンについて上体を軽く支えて行う。

骨盤底筋トレーニングは、生活のあらゆる隙間に訓練が可能です。全身をリラックスでき、息を止めずに行える場所で行うことがポイントです。

「この時間、骨盤底筋トレーニングできるかも」と思ったら、実施してみてください。

なぜ骨盤底筋群を鍛えることが、過活動膀胱に効果的なのか

結論として、骨盤底筋群を鍛えることで、過活動膀胱の主症状の軽減・再発防止につながるためです。

過活動膀胱とは、膀胱が敏感になることで頻尿や自分の意に反して尿漏れを起こしてしまうことをいいます。

もともと人間の身体には便意や尿意を我慢するための括約筋があり、括約筋が上手く機能していない現状のままでは、薬剤で治ったとしても一時的な効果しか期待できません。

治ってもすぐに再発してしまう可能性があります。

そのため、便意や尿意を我慢するための括約筋があるのは、骨盤底筋群を鍛えることで症状軽減、再発予防に取り組むことができるのです。。

まとめ

今回は、過活動膀胱に効果的な骨盤底筋トレーニングをご紹介しました。

骨盤底筋群をトレーニングすることで、症状の改善・再発予防が期待できます。

ぜひ、ご自宅で取り入れてみてくださいね。

他にも、当院ではどのような治療を行えばよいかなど、過活動膀胱の症状でお悩みの方々の相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

渋谷院長直通無料メール相談をしてみる

また、著書ではより詳しくオシッコの習慣について書いています。おしっこに悩む全ての人に捧げた本なのでお悩みの方は参考にしてみてください。

院長の渋谷先生がどんな人かみてみる

著者:渋谷秋彦

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」

札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など