子どもを希望しているにもかかわらず、なかなか妊娠に至らない状況に悩むご夫婦は少なくありません。不妊症と聞くと、女性側に原因があると思われがちですが、実はその約半数には男性も関与していると言われています。この事実に直面し、ご自身の体に不安を感じている30〜40代の男性の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、男性不妊症の基礎知識から、主なタイプ、原因、具体的な検査方法や治療法、さらには日常生活でできる改善策、そして夫婦でどのように向き合うべきか、保険制度までを詳しく解説します。この記事を通して、男性がご自身の体について正しい知識を持ち、必要に応じて検査や治療を前向きに検討するための一助となれば幸いです。

1、男性不妊症とは?知っておきたい基礎知識

1年間避妊せずに性交渉を続けても妊娠しない場合、「不妊症」と診断されます。

不妊症は女性だけの問題と捉えられがちですが、世界保健機関(WHO)の統計によると、不妊症の約半数には男性が関与しており、不妊治療中の夫婦の約25%は男性のみに原因があるとも言われています。

男性不妊の原因は多岐にわたります。先天的な遺伝的要因や発育段階の影響による性機能不全のほか、後天的な原因としてはストレス、アルコール、喫煙、肥満、糖尿病といった生活習慣、病気や薬の影響、精巣の損傷・機能障害、精子の産出や射精トラブルなどが挙げられます。

特に、精子を作る機能に問題がある「造精機能障害」が男性不妊の大半を占めますが、原因不明なケースも少なくありません。

加齢も大きな要因で、男女ともに35歳を超えると不妊症の割合が上昇します。

不妊症は自然に改善することはなく、むしろ将来的に悪化する可能性があるため、早期の検査と適切な治療が不可欠です。35歳以上の方は、半年間妊娠に至らない場合、専門医への相談が推奨されます。

原因不明の造精機能障害には根治治療がないのが現状ですが、精索静脈瘤や精路閉塞など、一部の原因に対しては手術による改善が期待できます。多くの場合は、体外受精や顕微授精といった高度な生殖補助医療が選択肢となります。

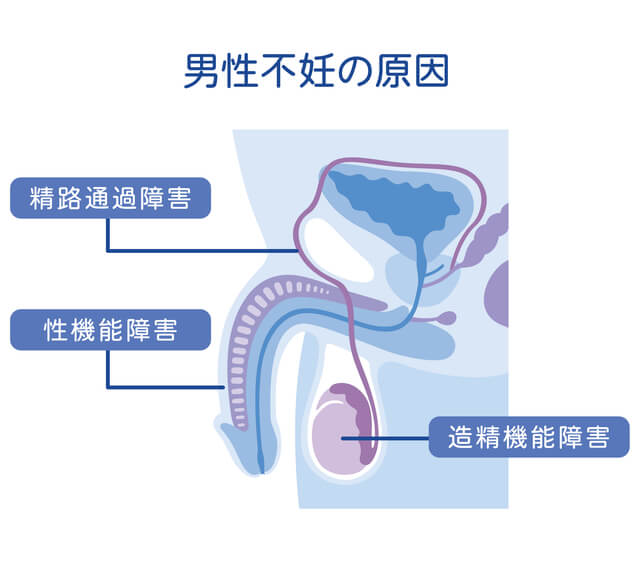

2、男性不妊症の主な原因

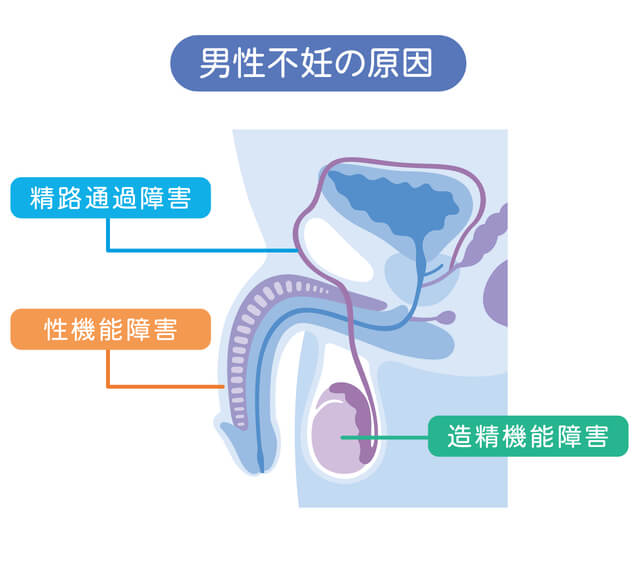

主に以下の3つが原因です。

造精機能障害(精子を作る機能の低下)

男性不妊の約80%を占める最も多い原因です。精巣の機能異常により精子が十分に作れない状態で、精子の数や運動率が低下します。

先天的な要因(染色体異常、Y染色体欠失など)や、精索静脈瘤による精巣の温度上昇、停留精巣、精巣炎、精巣がん・その治療(抗がん剤・放射線治療)、下垂体疾患などが挙げられます。

原因不明な「特発性造精機能障害」も多く、この場合は生活習慣改善やサプリメントなどで対応します。

▶関連記事:男性不妊の原因|造精機能障害とは?原因・治療法・妊娠への可能性を解説

精路通過障害(精子の通り道の閉塞)

精巣で精子が作られても、射精するまでの経路が詰まっている状態です。先天的な精路の欠損・奇形や、過去の鼠径ヘルニア手術、精管結紮術(パイプカット)などが原因となります。

また、精液が膀胱に逆流する「逆行性射精」もこのタイプに含まれ、糖尿病や腰椎疾患などが原因となることもあります。精液検査で初めて判明することがほとんどです。

▶関連記事:無精子症の一部原因|精路通過障害とは?原因・検査・治療法をわかりやすく解説

性機能障害(勃起や射精ができない)

性行為が満足にできない状態を指し、近年増加傾向にあります。性交に十分な勃起が得られない勃起障害(ED)や、マスターベーションでは射精できるのに性交中に射精できない腟内射精障害(重度の遅漏)などが含まれます。

精神的プレッシャーが原因となることも多く、薬剤で改善することもありますが、射精障害は治療が難しい場合もあります。

▶関連記事:【男性の性機能障害】原因・種類・改善方法まで徹底解説!パートナーとの関係も前向

▶関連記事:「男性不妊の原因とは?医学的・生活習慣的な要因を徹底解説」

3、男性不妊症の検査方法と流れ

男性側の検査は、主に精液検査と泌尿器科的な検査に分けられます。

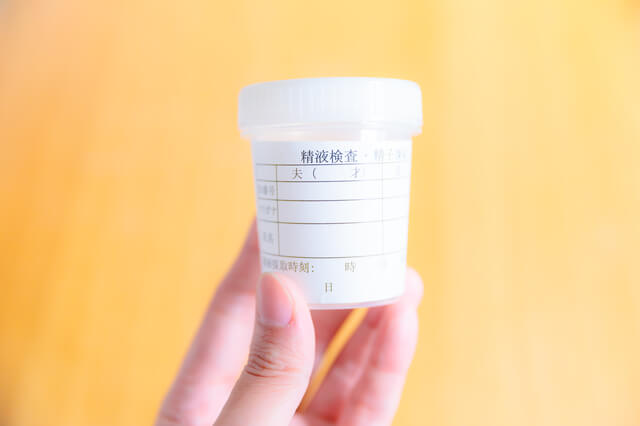

①精液検査

ほとんどの男性が受ける基本的な検査です。5〜7日間の禁欲期間の後、マスターベーションで全量を採取します。

精液量、精子濃度、運動率、形態、感染の有無などを詳しく調べます。精液の状態は体調によって変動するため、必要に応じて複数回検査を行うこともあります。WHOの基準値に照らし合わせて評価が行われます。

②泌尿器科的な検査

診察、超音波(エコー)検査、採血など短時間で簡単にできます。

- 診察では、これまでの病歴や性生活の状況を確認し、精巣の触診で大きさや精索静脈瘤の有無などを確認します。特に精索静脈瘤は男性不妊で最も頻度が高く、精子の質やホルモン値に影響を与える可能性がありますが、手術で改善が期待できます。

- 超音波(エコー)検査は、精索静脈瘤の診断に最も有用で簡便な方法です。

- 内分泌検査(採血)では、男性ホルモンや性腺刺激ホルモンの値を調べ、精液異常や性機能障害の原因を探ります。

- 精子数が極端に少ない場合や無精子症の場合には、染色体・遺伝子検査(採血)が行われ、精子形成障害の原因となる遺伝的異常の有無を調べます。

- 必要に応じて、精子の機能を調べる検査や、精巣生検などの特殊な検査が追加されることもあります。

4、どの病院・科に行けばいい?選び方について

不妊治療を始めるタイミングに明確な決まりはありませんが、妊活を1年続けても妊娠しない場合は、専門医への相談を検討しましょう。

「どうしてだろう?」と感じた時が、受診の良い機会です。不妊治療は多くの夫婦が経験しており、プライバシーにも配慮されています。

病院選びでは、以下の点が重要です。

▶通いやすいか

まず、自宅や職場から通いやすいか。不妊治療は月経周期に合わせた複数回の通院が必要なため、アクセスは重要です。

▶専門性があるか

次に、生殖専門医がいる不妊治療専門の医療機関かを確認しましょう。複雑な治療には専門的な知識と技術が不可欠です。日本においては不妊治療専門クリニックの方が実績が豊富な傾向にあります。

▶男性不妊に実績があるか

男性不妊外来があるか、または男性不妊に対応できる施設と連携しているかも大切なポイントです。 治療実績を公開している病院は、経験が豊富で柔軟な対応が期待できます。特に体外受精の実績は注目すべき点です。

▶評判はいいか

最後に、医師との相性や病院の口コミ・評判も参考にしましょう。長期にわたる治療だからこそ、信頼できる医師と出会い、安心して治療を受けられる環境を選ぶことが大切です。

5、男性不妊症の治療法

男性不妊の治療は、その原因に応じて多岐にわたります。

生活習慣の改善

軽度〜中等度の精液所見低下に対しては、まず生活習慣の見直しが重要です。喫煙や過度な飲酒の中止、精巣を高温にしない工夫などが挙げられます。漢方薬やビタミン剤、血流改善薬などの内科的治療も行われますが、効果は個人差があります。

PDE-5阻害薬

性機能障害の場合、射精時の精液逆流(逆行性射精)には抗うつ薬、勃起不全(ED)にはPDE-5阻害薬が用いられます。性交時の射精が困難な場合は、器具を用いたマスターベーションの矯正を試みますが、効果がない場合は人工授精も選択されます。

ホルモン補充療法(hCG、FSH療法)

ホルモン分泌異常による精巣機能不全(低ゴナドトロピン性性腺機能低下症)の場合は、ホルモン補充療法(hCG、FSH療法)で精液所見の改善が期待できます。

これらの治療で改善が見られない場合や、緊急性が高い場合には人工授精が行われることがあります。また、精索静脈瘤が原因の場合は、手術用顕微鏡を用いた精索静脈瘤手術により、精子形成能の改善と妊娠率の向上が期待できます。

精子採取術(TESEなど)

高度な精液所見低下や無精子症の場合、精液中に精子が見つからない場合は、精巣から直接精子を採取する精子採取術(TESEなど)が行われます。採取された精子は、高度な生殖補助医療である顕微授精に用いられます。

精子の通り道が詰まっている精路通過障害の場合は、閉塞部位に応じて精路再建手術(精管精管吻合術、精管精巣上体吻合術、射精管解放術など)が行われ、自然妊娠の可能性を取り戻せる場合があります。

人工授精(AID)

これらの治療が困難、または効果が見られない場合で、夫婦が強く希望すれば、非配偶者間の精子を用いた人工授精(AID)も選択肢となります。しかし、遺伝的な繋がりがないことや、将来的な課題も多いため、専門医との慎重な話し合いが必要です。

▶関連記事:「男性不妊の治療法まとめ|薬・手術・サプリまで紹介」

6、日常生活でできる男性不妊の改善策

日常生活の中でできる精子の質を改善するための取り組みは以下の通りです。

- 精巣を温めない

精子は熱に弱いため、長時間の入浴やサウナを避ける、ぴったりした下着(ボクサーパンツなど)ではなくトランクスを選ぶなどして、精巣の温度が上がりすぎないように注意しましょう。長時間の車の運転やバイク乗車も控えるのが有効です。

- 適度な射精頻度

精子は作られてから時間が経つと質が低下します。月に数回しか射精しないと古い精子が溜まってしまうため、2〜3日に1回程度の射精が望ましいとされています。

- 禁煙・節度ある飲酒

タバコ(電子タバコ含む)や過度な飲酒は精子の質に悪影響を与えるため、禁煙を心がけ、飲酒は控えめにしましょう。

- 栄養バランスの取れた食事

偏った食生活を見直し、バランスの良い食事を心がけましょう。特に抗酸化作用のあるビタミンC・E、亜鉛などを意識して摂取することが推奨されます。

- 適度な運動と体重管理

メタボリックシンドロームは精子の質を低下させるリスクがあります。ウォーキングや軽い筋トレなど、無理のない範囲で運動を習慣にし、適正体重を維持しましょう。

- 十分な睡眠の確保

睡眠不足は精子の数や質に悪影響を及ぼす可能性があります。7〜7.5時間程度の安定した睡眠時間を確保し、規則正しい生活リズムを整えましょう。

- ストレス管理

ストレスも精子の質に影響を与えることがあります。リラックスできる時間を設けたり、趣味を楽しんだりするなど、ストレスをためない工夫が大切です。

7、男性不妊は夫婦で向き合うもの

不妊治療は、身体的・精神的、そして経済的な負担が大きく、特に女性側に大きな負担がかかりがちです。

しかし、不妊は夫婦二人の問題であり、二人で支え合い、協力して向き合うことが何よりも大切です。

女性側の負担軽減のためにできること

- 気持ちに寄り添い、話を聞く

女性は不妊治療に伴う不安や焦り、身体的な不調など、様々な感情を抱えています。夫が積極的に話を聞き、共感する姿勢を見せることで、妻のストレスを軽減できます。アドバイスを求められない限りは、ただ話を聞いてあげるだけでも大きな支えになります。

- 治療の知識を持つ

不妊の原因や治療方法について夫も学ぶことで、妻の状況をより深く理解し、適切なサポートができるようになります。

- 役割分担を決める

検査や通院、治療費のことなど、夫婦で話し合い、できることを分担することで、どちらか一方に負担が集中するのを防げます。

- 感謝の気持ちを伝える

どんな小さなことでも、妻が頑張っていることに対して感謝の気持ちを伝えることが、妻の心の支えになります。

パートナーとどう話すか

不妊治療についてパートナーと話し合う際には、以下の点に留意しましょう。

- 感情的にならず、具体的な言葉で伝える

「なんで協力してくれないの?」ではなく、「私は〇〇を負担に感じているんだけど、あなたはどう思っている?」といったように、自分の気持ちを具体的に伝え、相手に共感を求める姿勢が大切です。

- ポジティブな言葉を選ぶ

「あなたがこうしてくれると助かる」といった「Youメッセージ」ではなく、「私がこうしたい」「一緒に頑張ろう」といった「Iメッセージ」を使い、建設的な対話を心がけましょう。

- 話し合う時間を意識的に作る

毎週決まった時間に不妊治療について話し合う時間を設けるなど、意識的にコミュニケーションの機会を作りましょう。

- プレッシャーを与えない

「子どもができたら楽になるよ」といった、結果ばかりを求めるような発言は、かえってプレッシャーになることがあります。「今できることを一緒にやっていこう」といった前向きな言葉を選びましょう。

8、男性不妊治療の保険制度

不妊治療は高額な費用がかかるイメージがありますが、2022年4月より公的医療保険が適用されるようになりました。これにより、夫婦の経済的負担が大幅に軽減され、治療を受けやすくなっています。

以前は、不妊の原因を特定する検査や一部の治療のみが保険適用で、体外受精などの高度な不妊治療は対象外でした。

しかし、今回の改定で人工授精、体外受精、顕微授精といった主要な不妊治療も保険適用となり、医療費の窓口負担は原則3割となりました。

これにより、これまで費用を一時的に立て替えて申請が必要だった助成制度の利用が減り、手続きの煩雑さや経済的な不安も軽減されます。

ただし保険適用の条件として、女性の年齢には制限があります。治療開始時に女性が43歳未満である必要があり、40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合は通算3回までが保険適用の回数上限となります。男性側の不妊治療については、年齢や回数制限なく保険が適用されます。

男性不妊の検査(精液検査、画像検査、血液検査など)や、精管閉塞、逆行性射精、造精機能障害などに対する手術療法や薬物療法も保険適用対象です。

▶関連記事:「男性不妊治療は保険適用される?対象範囲・費用・助成制度を解説」

▶関連記事:【精子が少ないと言われたら】原因・改善法・妊娠の可能性を解説

まとめ

男性不妊症は決して珍しいものではなく、夫婦の約半数に男性が関与していると言われています。妊娠しない原因が自分にあるのかと悩んでいる男性も、まずはご自身の体について正しい知識を持ち、必要に応じて検査や治療を前向きに検討することが大切です。

早期に検査を受け、適切な治療を開始することで、妊娠の可能性を高めることができます。また、男性不妊治療は保険適用が拡大され、以前よりも費用負担が軽減されています。

一人で抱え込まず、パートナーと協力しながら、専門医に相談することをためらわないでください。私たちも、皆さんの妊活をサポートする情報提供に努めてまいります。ご自身の状況について不安な点があれば、まずは医療機関の無料相談やメール相談などを活用してみるのも良いでしょう。

聞きにくいことは「メール無料相談」で承ります

北海道旭川市にある神楽岡泌尿器科は、「かかりつけ医」になることを目指し、患者本位で、気軽に緊張せずに受診していただける病院づくりを目指しています。

「不妊のことで悩んでいる」という方は、院長による無料メール相談も行っておりますので、まずはお気軽に疑問点や懸念内容をご相談ください。

病院まで来られない方々にも往診で対応可能です。患者さんご本人だけでは無くご家族の方々からのご相談にもお答えします。

▶子どもが大好きな渋谷院長先生はどんな人?

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」

札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など