「なかなか子どもが授からない」と悩むご夫婦は少なくありません。この問題は女性だけのものと思われがちですが、実は不妊原因の約半数に男性が関わっていることが、WHOの調査でも示されています。

男性不妊は決して珍しいことではなく、もし今、ご自身の体に不安を感じているなら、その原因と治療法を知ることが解決への第一歩となります。

この記事では、精子の質や量、通り道、性機能といった医学的な原因から、日々の生活習慣が引き起こす影響まで、男性不妊の多岐にわたる要因を深掘りします。そして、それぞれの原因に応じた薬物療法、手術、補助生殖医療、さらには日々の生活改善といった具体的な治療法を分かりやすく解説していきます。あなたの悩みに寄り添い、希望へと繋がる情報を提供することを目指します。

▶関連記事:「男性不妊症とは?原因・検査・治療法・保険制度までわかりやすく解説」

1、男性不妊の治療とは?まず知っておきたい基礎知識

不妊治療は治るのか?

男性不妊は、多くの場合、治療によって改善の可能性があります。軽度なケースでは生活習慣の改善や薬物療法で精子の質が向上したり、性機能の問題が解決したりすることが期待できます。

例えば、ホルモン異常による造精機能障害は、適切なホルモン補充療法で精子形成が著しく改善する数少ない疾患の一つです。

また、精索静脈瘤のように手術で精巣の環境を改善し、精液所見や妊娠率の向上が見込める場合もあります。ただし、原因不明の造精機能障害など、根治治療が難しいケースもあります。それでも、高度生殖補助医療(ART)の技術進歩により、多くのカップルが妊娠の可能性を広げています。

検査結果によって治療方法は異なる

男性不妊の治療方針は、精密な検査結果に基づいて決定されます。性機能障害が原因であれば、勃起不全(ED)薬や射精障害に対するアプローチが中心となり、改善が見られなければ人工授精が検討されます。

精子の数や運動率が低い場合は、生活習慣の改善指導に加え、漢方薬やビタミン剤、あるいは精索静脈瘤の手術が選択肢となります。

無精子症の場合でも、精巣内の精子を直接採取する精子採取術や、精子の通り道を再建する精路再建手術など、それぞれの状態に応じた専門的な治療が提供されます。原因を正確に把握することで、最適な治療法を選択し、妊娠への道を拓くことができます。

▶関連記事:「男性不妊の原因とは?医学的・生活習慣的な要因を徹底解説」

2、主な治療法の種類と特徴

男性不妊の治療は、原因や症状に応じて様々な方法が選択されます。

①ホルモン療法|ホルモン値の異常を整える

ホルモン療法は、脳の視床下部や下垂体の機能不全が原因で精巣機能が低下している場合に適用されます。具体的には、卵胞刺激ホルモン(FSH)やヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)を投与し、精子形成を促します。

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症は、治療前の状態が無精子症であっても、この薬物療法によって精液所見が著しく改善する可能性がある、数少ない疾患の一つです。定期的な注射が必要で、患者さん自身が自己注射を行う場合も多くあります。

②薬物療法|精子形成を助ける内服薬

男性不妊における薬物療法は、精子の質を改善したり、性機能の問題に対処したりするために用いられます。精液が膀胱に逆流する逆行性射精には抗うつ薬が、勃起不全(ED)にはPDE-5阻害薬が処方されることがあります。

また、精子の数が少ない「乏精子症」や運動率が低い「精子無力症」に対しては、漢方薬、ビタミン剤、血流改善薬などの非内分泌療法が試みられることもありますが、これらの効果については統計学的に明確な有効性が示されたものは少なく、経験的な治療が主体となります。

③手術療法|精索静脈瘤の手術・閉塞の解除など

手術療法は、物理的な問題が不妊の原因となっている場合に選択されます。男性不妊で最も頻度の高い精索静脈瘤に対しては、精巣の静脈を結紮(けっさつ)する手術(高位結紮術、低位結紮術)が行われます。

特に手術用顕微鏡を用いた顕微鏡下精索静脈瘤手術は、術後に精子形成能の改善や妊娠率の向上が期待されます。

また、精子の通り道が詰まっている精路通過障害に対しては、閉塞部位に応じて精路を再建する手術が行われます。これには、パイプカット後や鼠径ヘルニア術後の閉塞に対する「精管精管吻合術」、精巣上体での閉塞に対する「精管精巣上体吻合術」、射精管の閉塞に対する「射精管解放術」などがあり、術後に射出精液中に精子が出現し、自然妊娠の可能性が高まることが期待できます。

④人工授精・体外受精などの補助生殖医療(ART)

従来の治療法で効果が見られない場合や、高度な精液性状低下、無精子症の場合には、補助生殖医療(ART)が有効な選択肢となります。性機能障害の治療が無効な場合や、軽度から中等度の精液性状低下の場合には人工授精が検討されます。

高度の精液性状低下や無精子症では、精巣から直接精子を採取する精子採取術(TESE、micro-TESEなど)が行われ、採取した精子は卵子に直接注入する顕微授精に用いられます。

これらの技術により、これまで妊娠が難しかったカップルにも希望が生まれています。また、精子採取術を行っても精子が得られない場合など、夫婦の強い希望があれば、非配偶者間人工授精(AID)も選択肢の一つとして検討されることがあります。

⑤生活改善・サプリメント|補助的な治療法も重要

男性不妊の治療において、生活習慣の改善は非常に重要です。精子形成や射精を妨げる可能性のある因子、例えば喫煙、過度なアルコール摂取、精巣を長時間高温に晒す習慣(サウナ、長時間の入浴、膝上でのPC使用など)は、可能な範囲で避けるべきです。

また、栄養バランスの取れた食事や適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理も精子の質を高める上で大切です。これらの生活習慣の改善は、単独で効果を示すだけでなく、他の治療法の効果を高める補助的な役割も果たします。

精子の数や運動率の改善を目的として、漢方薬やビタミン剤、血流改善薬などのサプリメントが用いられることもありますが、その効果には個人差があり、経験的に投与されるケースが多いです。

3、治療費用・保険適用の有無

不妊治療における保険適用、自費診療、および助成制度は、患者さんの経済的負担と治療選択に大きな影響を与えます。

保険適用と自己負担額

2022年4月から不妊治療費の保険適用が拡大され、経済的負担が軽減されるようになりました。

- 適用対象者

夫婦ともに健康保険に加入している場合で、婦人科や泌尿器科での診療が対象です。事実婚のカップルも新たに保険適用の対象となりました。

- 自己負担割合

保険適用される条件を満たせば、窓口負担は軽減され、治療費の3割が自己負担となります。

- 適用される治療範囲

| 一般不妊治療 | タイミング法、人工授精が対象です。タイミング法の処方や人工授精は、誰でも保険適用を受けられます。 |

| 生殖補助医療 | 採卵、採精、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植、精巣内精子採取術が対象です。 |

- 生殖補助医療の条件

体外受精や顕微授精などの高度な不妊治療には、女性の年齢に応じた回数制限があります。

| 治療開始時点の女性の年齢が40歳未満 | 1子ごとに最大6回まで保険適用。 |

| 治療開始時点の女性の年齢が40歳以上43歳未満 | 1子ごとに最大3回まで保険適用。 |

年齢制限は女性のみに適用され、男性にはありません。条件を満たさない場合は、すべて自己負担となります。

- 保険適用時の治療費例(自己負担3割)

| ホルモン療法 | 1回の治療費が1万円~3万円程度の場合、自己負担額は3,000円~1万円程度。維持管理や検査費用が加算される場合があるため、事前に確認が推奨されます。 |

| 人工授精(AIH) | 1回の治療費が約5万円~10万円の場合、自己負担額は約1万5,000円~3万円。保険適用と自費では、1回あたり3万円以上の差が出る可能性があります。 |

| 体外受精(IWF) | 1回の治療費が約30万円~50万円の場合、自己負担額は約9万円~15万円。受精卵の凍結保存や融解移植などで追加費用が必要になる場合があります。 |

| 顕微授精(ICSI) | 1回あたり約50万円~70万円かかる場合、保険適用で自己負担額は約15万円~21万円となり、経済的な負担が大幅に減ります。卵子採取時の麻酔費用、受精卵の凍結保存費用、凍結受精卵の融解移植費用、治療継続の場合の維持管理費用などの付帯費用が発生することに注意が必要です。 |

自費診療の範囲と費用

不妊治療の中には、保険適用外の自費診療となるものもあります。

- 精索静脈瘤手術

2018年より精索静脈瘤手術自体は保険適用となりました。しかし、日帰り手術の場合は自己負担で行うクリニックがほとんどで、保険適用で行っている大きな病院では入院が必要になることが多いとされています。

顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッドは非常に高度な手術であるため、自費で行われています。銀座リプロ外科で行われるナガオメソッドは、精管・動脈・リンパ管・神経を1本1本確認し、悪い逆流静脈だけを結紮する技術的に高度な手術であり、血流障害・リンパ浮腫・神経障害が起こらず、再発率0.1%、精液所見改善率87%という実績があるとされています。

- 先進医療

保険診療と併用することで妊娠率向上が期待できる先進医療は、厚生局へ登録している医療機関で実施された場合に限られます。ただし、保険診療とは別に単独で行われた場合や、保険適用されない周期で実施された場合は助成の対象外となります。

- 着床前診断PGT

近年希望者が増えている着床前診断PGT(受精卵の染色体異常を調べる検査)は、治療費が全額自己負担となります。

助成制度の利用

不妊治療の自己負担額をさらに軽減するには、自治体の助成制度と高額療養費制度の活用を検討しましょう。

自治体の助成制度(例:東京都)は、保険適用となった体外受精や顕微授精と併用する先進医療の費用を助成します。対象は治療開始時43歳未満の女性を含む夫婦で、1回につき先進医療費の10分の7(上限15万円)が助成され、所得制限はありません。

一方、高額療養費制度は、同一月内の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が払い戻される制度です。自己負担額の上限は年齢や所得によって異なり、例えば70歳未満で年収約370万円以下の場合、月額上限は57,600円です。ただし、自由診療や、保険診療と併用できる先進医療は高額療養費制度の対象外となる点に注意が必要です。

▶関連記事:「男性不妊治療は保険適用される?対象範囲・費用・助成制度を解説」

4、治療の進め方|病院選び・通院の流れ

男性不妊の治療は、適切な病院選びから始まり、パートナーとの協力のもと進めることが大切です。

どこで治療を受けられる?泌尿器科・不妊専門外来の違い

男性不妊の検査や治療は、主に泌尿器科、または不妊治療専門のクリニックで受けることができます。

一般的な泌尿器科では、精液検査やホルモン検査、診察など基本的な検査に加え、精索静脈瘤の手術や精路再建手術など、外科的治療も行われます。男性不妊専門医が在籍している泌尿器科であれば、より専門的なアプローチが期待できます。

一方、不妊治療専門のクリニックは、生殖専門医が在籍している場合が多く、男性不妊だけでなく女性不妊の治療も総合的に行っているため、夫婦で一貫した治療を受けやすいというメリットがあります。特に、高度生殖補助医療(ART)である体外受精や顕微授精、精子採取術などを積極的に行っているクリニックであれば、幅広い治療選択肢が期待できます。

病院選びの際は、自宅や職場からの通いやすさ、男性不妊への対応実績、医療安全対策の徹底、そして医師との相性などを考慮することが重要です。特に、男性不妊専門外来があるか、または男性不妊の治療を行える施設と連携しているかを確認すると良いでしょう。

治療期間とスケジュール感

男性不妊の治療期間は、原因や選択する治療法によって大きく異なります。

- 生活習慣の改善や薬物療

効果が出るまでに数ヶ月かかることが一般的です。精子は約70日で成熟するため、効果の評価には最低でも3ヶ月程度は要します。

- 手術療法

精索静脈瘤手術や精路再建手術の場合、手術自体は短期間ですが、術後の精液所見の改善には数ヶ月から半年程度かかることがあります。

- 補助生殖医療(ART)

人工授精は月経周期に合わせて毎月行われ、体外受精や顕微授精は採卵や胚移植のスケジュールに合わせて複数回の通院が必要です。これらの治療は1回で妊娠に至るとは限らず、複数回繰り返すこともあります。

治療中は定期的な通院が必要となるため、仕事との両立や心身の負担を考慮し、無理のないスケジュールで進めることが大切です。

パートナーとの協力が大切

不妊治療は、身体的・精神的、そして経済的な負担が大きいものです。特に女性側に負担が集中しがちですが、不妊は夫婦二人の問題であり、互いに支え合い、協力して向き合うことが何よりも重要です。

男性側ができることとして、まず妻の気持ちに寄り添い、話を聞く姿勢を持つことが挙げられます。不妊治療に伴う不安や焦り、身体的な不調など、妻が抱える様々な感情に共感し、精神的なサポートを惜しまないことが大切です。

また、不妊の原因や治療方法について夫自身も積極的に学び、理解を深めることで、妻の状況をより深く理解し、適切なサポートができるようになります。検査や通院、治療費のことなど、夫婦で話し合い、できることを分担することで、どちらか一方に負担が集中するのを防げます。

5、男性不妊治療の成功率と限界

男性不妊の治療は近年大きく進歩しており、多くのカップルが妊娠の希望を持てるようになりましたが、その成功率は原因や選択する治療法によって異なり、限界があることも理解しておく必要があります。

治療の成功率は?

男性不妊治療の成功率は、原因によって大きく変動します。

- 精索静脈瘤手術

精索静脈瘤は男性不妊で最も頻度の高い原因の一つですが、手術によって精子の質が改善し、自然妊娠率が向上することが期待されます。術後、精液所見が改善する症例は約50~70%と報告されており、自然妊娠率も約30~50%に達すると言われています。

- ホルモン療法

脳の下垂体機能不全による「低ゴナドトロピン性性腺機能低下症」の場合、ホルモン補充療法によって、治療開始前が無精子症であっても高率(80%以上)で精子が出現し、自然妊娠に至る可能性も十分にあります。これは、治療によって劇的な改善が見込める数少ないケースです。

- 精路再建手術

精子の通り道が閉塞している場合の手術は、閉塞部位や期間にもよりますが、精子が再び精液中に出現する確率は高く、例えば精管精管吻合術では約80-90%の症例で精子出現が認められます。ただし、精子が出現しても自然妊娠に至るかどうかは個々の状況によります。

- 補助生殖医療(ART)

人工授精の妊娠率は一般的に1回あたり5~10%程度です。体外受精や顕微授精は、男性側に重度の不妊原因がある場合でも、卵子の質や女性側の要因が良好であれば、比較的高い妊娠率を期待できます。顕微授精を用いることで、極めて少数の精子しか得られない場合や、精子の運動性が低い場合でも受精が可能です。精巣内精子採取術(TESE)で得られた精子を用いた顕微授精でも、良好な成績が報告されています。

▶参考:「男性不妊の実態及び治療等に関する研究:精索静脈瘤手術 – 国立保健医療科学院」

治療の限界

一方で、男性不妊治療にはいくつかの限界も存在します。

- 原因不明の造精機能障害

男性不妊の約半数を占めるとされる「特発性造精機能障害(原因不明の精子形成障害)」に対しては、現在のところ根本的な治療法が確立されていません。生活習慣の改善や補助的な薬物療法が試みられますが、精液所見の劇的な改善は難しい場合が多いです。

- 非閉塞性無精子症

精巣自体で精子がほとんど作られていない非閉塞性無精子症の場合、顕微鏡下精巣精子採取術(micro-TESE)を行っても精子を採取できないことがあります。この場合、ご自身の精子を用いた妊娠は困難となります。

- 年齢の影響

男性も加齢により精子の質が低下することが知られていますが、女性の年齢は特に妊娠率に大きく影響します。女性の年齢が高い場合、男性側の治療で精液所見が改善しても、妊娠に至るまでにより高度な治療や時間がかかることがあります。

- 精神的・肉体的・経済的負担

不妊治療は、長期にわたることが多く、検査や通院、治療自体が身体的、精神的、そして経済的に大きな負担となる可能性があります。特に高度な治療ほど費用も高額になり、保険適用があるとはいえ、全額をカバーするわけではありません。

男性不妊治療は、これらの限界を踏まえつつ、最新の医療技術と専門医の知識を最大限に活用し、カップルにとって最適な治療方針を検討していくことが重要です。諦めずに専門医に相談し、利用できる制度を最大限に活用しながら治療に取り組むことが、希望へと繋がる第一歩となります。

まとめ|自分に合った治療法で前向きに妊活を

男性不妊は、不妊に悩むカップルの約半数に関わる身近な問題です。その原因は、精子の質や量、精子の通り道の問題といった医学的な要因から、喫煙や肥満などの生活習慣、さらには勃起不全や射精障害といった性機能の問題まで多岐にわたります。

しかし、現代の医療では、これらの原因に応じた多様な治療法が用意されており、多くのケースで改善や妊娠の可能性が期待できます。

男性不妊の治療は、精密な検査に基づいて個々の原因を特定し、最適な方法を選択することが成功への鍵となります。

また、治療期間が長くなることもあり、身体的・精神的・経済的な負担も考慮し、夫婦で協力し合う姿勢が何よりも大切です。一人で悩まず、泌尿器科や不妊治療専門医に相談し、適切な情報を得て、前向きに治療に取り組むことが、大切な繋がる第一歩となるでしょう。

聞きにくいことは「メール無料相談」で!

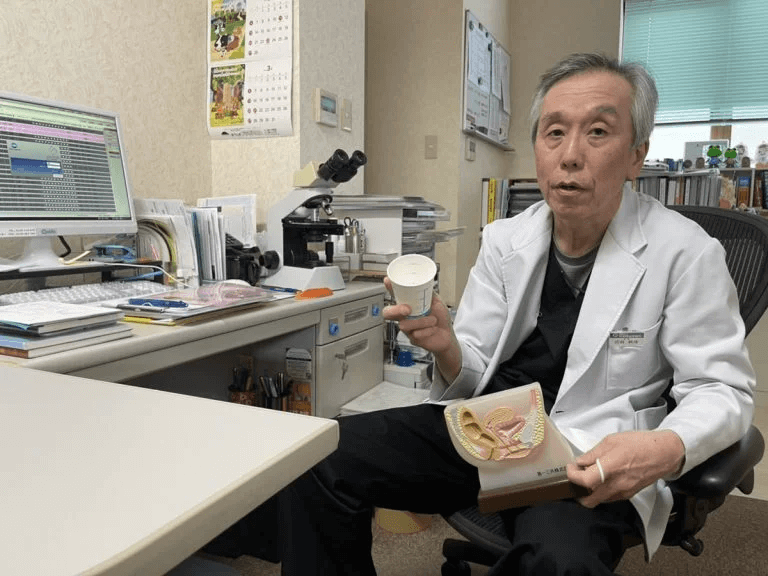

北海道旭川市にある神楽岡泌尿器科は、「かかりつけ医」になることを目指し、患者本位で、気軽に緊張せずに受診していただける病院づくりを目指しています。

「不妊のことで悩んでいる」という方は、院長による無料メール相談も行っておりますので、まずはお気軽に疑問点や懸念内容をご相談ください。

病院まで来られない方々にも往診で対応可能です。患者さんご本人だけでは無くご家族の方々からのご相談にもお答えします。

▶子どもが大好きな渋谷院長先生はどんな人?

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」

札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など