精索静脈瘤は、精巣から心臓へ血液が戻る血管が異常に膨らんでしまう状態を指し、日本人男性の10〜20%にみられる比較的よくある病気です。しかし、多くの場合は自覚症状がないため、気づかないうちに進行していることも少なくありません。

この病気がなぜ男性不妊の大きな原因となるのか、そのメカニズムや症状、そして最新の治療法まで、専門医師が徹底的に解説します。ご自身の体のサインを見逃さないためにも、ぜひこの情報が役立つことを願っています。

精索静脈瘤とは

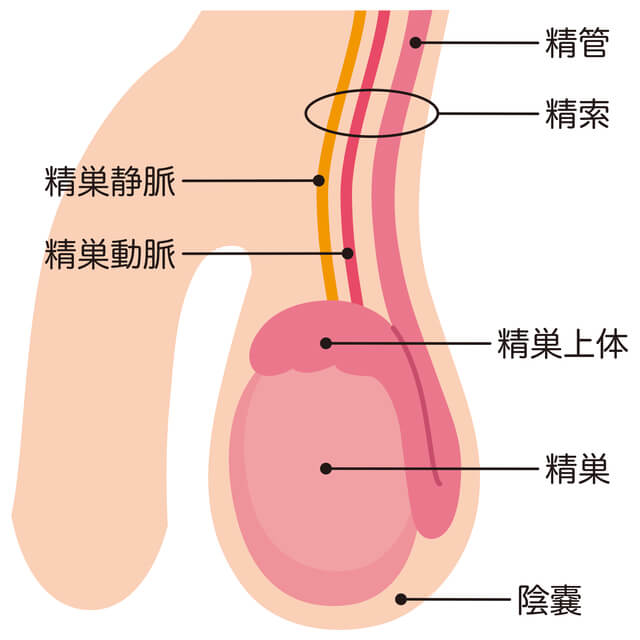

精索静脈瘤(せいさくじょうみゃくりゅう)とは、精巣から心臓へ戻る血液が逆流し、陰嚢(いんのう)や精索内の静脈が異常に膨らんだ状態を指します。精索とは、精子を運ぶ精管や血管(動脈・静脈)、神経、リンパ管が束になった部分です。

この状態は、精巣静脈に備わっている血液の逆流を防ぐための弁が、何らかの原因で正常に機能しなくなることで発生します。弁が機能不全に陥ると、血液が逆流して静脈が蛇行・拡張し、「瘤(こぶ)」のような状態となるのです。

▶関連記事:男性不妊症とは?原因・検査・治療法・保険制度までわかりやすく解説

▶関連記事:男性不妊の原因とは?医学的・生活習慣的な要因を徹底解説

精索静脈瘤の発生メカニズムと特徴

精索静脈瘤は、約80~90%が左側に発生するという特徴があります。これは、左精巣静脈が右よりも長く、左腎臓の静脈に直角に合流するという解剖学的な構造に起因すると考えられています。

さらに、左腎静脈が腹部の大動脈と上腸間膜動脈の間に挟まれる「ナットクラッカー現象」によって圧迫され、静脈の圧力が高まることも原因の一つと推測されています。右側の精索静脈は下大静脈に直接合流するため、精索静脈瘤ができにくいとされています。

精索静脈瘤は、一見すると些細な体の変化に見えるかもしれませんが、男性の生殖機能に深く関わる「水路の詰まり」のようなものです。精子が作られる「源泉」(精巣)は正常でも、精子の流れを滞らせ、その質に悪影響を及ぼす可能性があります。

適切な検査と診断によってこの「水路の詰まり」が特定されれば、その「流れ」を改善するための治療が検討されることになります。

精索静脈瘤の主な症状

精索静脈瘤は、多くの場合、自覚症状がほとんどありません。

一般成人男性の約10~20%に認められますが、そのほとんどは治療の対象にはなりません。精液の見た目だけで判断することは難しく、ご自身で症状から精索静脈瘤と気づくことは稀で、医療機関での精液検査を受けて初めて判明することが一般的です。

しかし、稀に以下のような症状が現れることがあります。

1、陰嚢や鼠径部の不快感・痛み

精索静脈瘤のある側の陰嚢や鼠径部(足の付け根付近)に、痛みや不快感、重苦しい感じを訴えることがあります。

特に、長時間立っている時や、お腹に力を入れた時(腹圧をかけた時)に症状が現れやすいとされています。痛みは鈍い痛みや引っ張られるような痛みであることが多く、場合によっては太もも付近にまで放散することもあります。

2、陰嚢の腫れや視覚的な変化

症状が進行すると、陰嚢が腫れたり、でこぼことした感じ(血管が瘤のように膨らんだ状態)が陰嚢に現れることがあります。特に重度の(グレードIIIの)場合、陰嚢の皮膚を通して目で見て明らかに変形がわかることもあり、「もこもこした血管のふくらみ」や「ギョロギョロ透けて見える血管」と表現されることもあります。

3、自覚症状がなくとも内部で進行する悪影響

自覚症状がない場合でも、精索静脈瘤によって以下のような内部的な悪影響が指摘されています。

| 精巣内の温度上昇 | 温かい血液が静脈瘤に滞留することで、精巣内の温度が2~3℃上昇し、精子を作る働きに悪影響が出ると言われています。 |

| 低酸素状態と酸化ストレス | 精巣内の血液の滞留によって低酸素状態に陥ったり、副腎からの内分泌物質(ホルモン)の逆流、そして酸化物質(活性酸素)が増加したりすると推測されています。活性酸素が過剰に存在すると、特に精子DNAは周囲に細胞質がないため影響を受けやすく、精巣に加齢の影響と同様の負荷(酸化ストレス)をかけ、造精機能低下を引き起こします。 |

これらの要因が複合的に作用し、精子を作る場所である精細管の障害や精子の成熟を妨げ、精子の質の低下、精子DNAの損傷、精巣の萎縮、男性ホルモンの低下を引き起こし、最終的に不妊の原因となると考えられています。

| 精索静脈瘤は多くの場合無症状で経過するため、小児では陰嚢の膨らみや痛みで、成人では男性不妊症外来での診察時に発見されることが一般的です。不妊期間が1年以上ある方、鼠径ヘルニアの手術歴がある方、陰嚢が腫れている方、精巣が小さい方は、無精子症の可能性もあるため、早期の受診が推奨されます。 |

精索静脈瘤は多くの場合無症状で経過するため、小児では陰嚢の膨らみや痛みで、成人では男性不妊症外来での診察時に発見されることが一般的です。不妊期間が1年以上ある方、鼠径ヘルニアの手術歴がある方、陰嚢が腫れている方、精巣が小さい方は、無精子症の可能性もあるため、早期の受診が推奨されます。

精索静脈瘤の原因

精索静脈瘤の主な原因は、精巣から心臓へ戻る血液の逆流と、それに伴う静脈の異常な膨らみです。この逆流は、精巣静脈に備わる血液の逆流を防ぐための弁が、何らかの原因で機能不全を起こすことで発生します。

弁の機能が不良となると、血液がスムーズに流れず、静脈が蛇行・拡張し、瘤のような状態になります。

例えるなら、水回りの配管に問題があるようなものです。

弁が正常に機能しないと、水(血液)がスムーズに流れず、逆流したり滞留したりしてしまいます。

さらに、配管の構造(解剖学的な特徴)が原因で特定の場所(左側)に負担がかかりやすく、それが水の詰まり(精索静脈瘤)を引き起こし、最終的には蛇口から出る水(精子)の質に悪影響を与えてしまう、という状況に例えることができるでしょう。

1、精索静脈瘤が左側に多い理由

精索静脈瘤は、約80~90%が左側に生じるという顕著な特徴があります。これは、ヒトの体の解剖学的な構造に起因すると考えられています。

| 左精巣静脈の長さと合流形態 | 左精巣静脈は右よりも長く、左腎臓の静脈に直角に合流します。この直角な合流が、血管内の圧力を高める原因となると推測されています。 |

| ナットクラッカー現象 | さらに、左腎静脈が大動脈と上腸間膜動脈の間に挟まれて圧迫される「ナットクラッカー現象」によって静脈の圧力が高まることも、精索静脈瘤ができる原因の一つと推測されています。 |

| 右精巣静脈との比較 | 右側の精索静脈は下大静脈に直接合流するため、左側に比べて「近道な走行」であり、静脈瘤ができにくいと説明されています。 |

2、精索静脈瘤が精子に与える悪影響のメカニズム

精索静脈瘤ができると、直接的な原因は弁の機能不全と血液の逆流ですが、その結果として精巣内で以下のような状態が生じ、精子の質や機能に悪影響を及ぼし、不妊の原因となると考えられています。

| 精巣内の温度上昇 | 温かい血液が静脈瘤に滞留することで、精巣内の温度が2~3℃上昇するとされています。 |

| 精巣内の低酸素状態 | 血液がうっ滞することで、精巣への酸素供給が不足し、低酸素状態に陥ると推測されています。 |

| 酸化物質(活性酸素)の増加 | 副腎からの内分泌物質(ホルモン)の逆流や、精巣内での酸化物質(活性酸素)の増加が起こると推測されています。活性酸素が過剰に存在すると身体に悪影響を及ぼし、特に精子DNAは周囲に細胞質が存在しないため、影響を受けやすいことが知られています。酸化物質の増加は、精巣に加齢の影響と同様の負荷(酸化ストレス)をかけ、造精機能低下を引き起こします。 |

これらの要因が複合的に作用し、精子を作る場所である精細管の障害や精子の成熟を妨げ、精子の質(濃度、運動率、形態)の低下や精子DNAの損傷(DNA断片化指数:DFIの上昇)を引き起こし、不妊の原因となると考えられています。

精索静脈瘤の治療法

精索静脈瘤の治療法は、主に手術による根本的治療、精子の質を改善するための薬物療法、そして無精子症など不妊症と診断された場合のより高度な治療法に分けられます。

1、手術による精索静脈瘤の根本的治療

精索静脈瘤の根治的治療は手術です。この手術では、精巣へ血液が逆流するのを防ぐため、異常に膨らんだ静脈(蔓状静脈叢)を結紮・切断します。

多くの場合、精索静脈瘤は無症状で経過し、治療の必要はありません。しかし、以下の状況では手術が推奨されます。

- 陰嚢や鼠径部に痛み、不快感、重苦しい感じといった自覚症状がある場合

- 小児で精巣の発育が不良な場合

- 男性不妊症の一因と診断され、いくつかの条件にある場合

- 超音波検査で精巣静脈の太さが3.0mm以上が複数、または2.8mm以上が多数確認された場合

2、主な手術方法

精索静脈瘤の手術にはいくつかの方法がありますが、現在最も一般的で、合併症が少なく効果が高いとされるのは顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術(Microscopic Subinguinal Varicocelectomy)です。

▶顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術

鼠径部(陰毛に隠れる位置)に約2cmの切開を加え、手術用顕微鏡を用いて精索内の動脈、静脈、神経、リンパ管を一本一本慎重に確認・分離します。

この際、逆流している静脈のみを結紮・切断し、動脈、精管、リンパ管、神経は温存します。特にリンパ管を温存することで、術後の合併症(陰嚢水腫など)の予防につながります。手術時間は1〜2時間程度で、縫合には抜糸不要な吸収糸が用いられます。

麻酔は局所麻酔または全身麻酔で行われ、日帰り手術も可能ですが、施設によっては1泊2日や2泊3日の入院を要することもあります。術後の痛みは比較的軽度で、早期の社会復帰が可能です。

▶関連記事:男性不妊の治療法まとめ|薬・手術・サプリまで紹介

3、手術のメリット

精索静脈瘤の手術には、以下のような多くのメリットが期待できます。

| 精液所見の改善 | 約60〜70%の患者さんで、術後3ヶ月から半年で精液所見(精子の数や運動率など)の改善が期待できます。 |

| 精子DNA損傷の改善 | 精子の数や運動率に変化がなくても、DNAにダメージを受けた精子の数が術後に減少することが近年明らかになっています。 |

| 自然妊娠の可能性 | 女性側に原因がなければ、精液所見の改善により自然妊娠が期待できます。 |

| 将来にわたる効果 | 根本的な原因を取り除くため、一度の手術で将来にわたり効果が持続し、二人目、三人目の際にも治療の必要がなくなる可能性があります。 |

| 治療ステップダウン | 現状で体外受精が必要な方でも、人工授精で済むようになる(ステップダウン)可能性があります。 |

| 妊娠率の向上と流産率の低下 | 精索静脈瘤の治療は、体外受精や顕微授精における妊娠率の上昇と流産率の低下をもたらす可能性があります。 |

| 痛みの改善 | 疼痛に対しては80%以上の方で改善がみられます。 |

ただし手術には、疼痛(傷や陰嚢)、感染、術後の出血、男性ホルモン(テストステロン)の低下、深部静脈血栓症/肺塞栓症、陰嚢水腫(精巣を包む膜に液体が溜まる)、静脈瘤の再発など、いくつかの合併症やリスクが伴います。

4、薬物療法・保存的治療

精索静脈瘤の症状や精子の質を改善するために、以下の治療法が選択されることもあります。

| 抗酸化療法 | 精巣内の酸化ストレスを中和する目的で、コエンザイムQ10、オメガ3脂肪酸、ビタミンC・E、亜鉛などの抗酸化作用を持つ薬剤やサプリメントを内服します。約50%の方で精液所見の改善が期待でき、効果判定には精子形成期間(約3ヶ月)を考慮し、3〜4ヶ月間の継続が必要です。手術後も併用が推奨されることがあります。 |

| 漢方薬 | 一部の漢方薬は精液所見の改善に効果的とされていますが、サプリメントに比べて論文での報告は少なく、使用される地域も限定的です。 |

| 保存的治療(疼痛緩和) | 疼痛に対して、解熱鎮痛剤(ロキソプロフェンなど)や漢方薬(桂枝茯苓丸など)の内服、サポートタイプの下着で陰嚢を支える、腹圧のかかる運動を控えるなどで痛みを和らげます。 |

精索静脈瘤は自然に治る?

精索静脈瘤は、自然に治癒することはありません。多くの場合は無症状で経過するため、自覚症状がない場合が多いです。

しかし、これは症状がない場合に治療の必要がないというだけであり、自然に消失するわけではありません。むしろ、精索静脈瘤は進行性の病気であるとされており、症状や精子の質に悪影響を及ぼす可能性があります。

もし痛みなどの症状がある場合や、男性不妊症の原因となっていると診断された場合には、手術などの治療が推奨されます。

▶関連記事:無精子症とは?分類・検査・治療法まとめ

精索静脈瘤を放置するリスク

精索静脈瘤は、多くの場合無症状で経過し、治療をせずに放置しても日常生活に大きな支障をきたさないこともあります。しかし、特に若い男性や不妊を心配する男性にとっては、放置することでいくつかのリスクが考えられます。

最も大きなリスクは、男性不妊症の原因となる可能性があることです。精索静脈瘤があると、精巣内の温度上昇、低酸素状態、酸化ストレスの増加などが起こり、これらが精子の質(濃度、運動率、形態)の低下やDNA損傷を引き起こし、妊娠しにくい状態になることがあります。

男性不妊症の約30〜40%は精索静脈瘤が原因と言われており、特に二人目不妊の主な原因となることも多く、その割合は40〜81%にも上るとされます。

また、小児や思春期の精索静脈瘤では、精巣の発育不全や萎縮を引き起こすリスクも指摘されています。

精巣の大きさに左右差がある場合や、精液検査で異常が見られる場合には、将来的な生殖能力への影響を考慮し、治療を検討する必要があります。

痛みや不快感といった自覚症状がある場合は、生活の質(QOL)の低下にも繋がるため、症状の改善を目的とした治療が有効です。

精索静脈瘤は自然に治癒することはないため、上記のようなリスクが懸念される場合は、早めに泌尿器科を受診し、専門医と相談することをおすすめします。

精索静脈瘤のグレード

精索静脈瘤は、その症状の程度によって3段階に分類されます。このグレード分類は、診断だけでなく、治療の必要性を判断する上でも重要な指標となります。

各グレードの定義は以下の通りです。

| グレードI(軽度) | 息をこらえてお腹に力を入れた時(バルサルバ法)に初めて触知できる、または超音波ドップラー法で確認できるものです。 |

| グレードII(中等度) | 立った状態で腹圧をかけなくても触知できるものの、見た目でははっきりしない状態です。 |

| グレードIII(重度) | 陰嚢の皮膚を通して目で見て血管の拡張が明らかにわかる状態です。通常時でも陰嚢が凸凹している、腫れているように見えることがあります。 |

これらのグレードは、精索静脈瘤の有無や程度を判断するために、視診(目で見る)、触診(触る)、陰嚢超音波検査を用いて評価されます。

精索静脈瘤の治療費と保険制度

精索静脈瘤の治療にかかる費用は、選択する治療法や医療機関によって異なりますが、多くの場合、保険診療の対象となります。

1、精索静脈瘤手術の費用と保険適用

精索静脈瘤の根治療法である手術は、一般的に保険診療の対象となります。特に「顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術」は、保険診療(3割負担)の場合、以下の費用が目安とされています。

- 片側手術の場合(局所麻酔、1泊2日):約7万円

- 片側手術の場合(全身麻酔、2泊3日): 約11万円

これらの費用は室料差額を含まず、あくまでおおよその目安であり、診療状況によっては追加費用がかかる場合があります。また、手術に至るまでの外来検査の費用は含まれていません。

なお、クリニックによっては、術前検査費用や予約金、手術料金を別途設定している場合もありますので、事前に確認が必要です。

2、男性不妊治療における助成制度

近年、日本では少子化対策を背景に男性不妊治療への関心が高まっており、国や自治体による助成制度も拡充されています。

- 国による助成:2016年度から、男性不妊治療の一部が助成対象となっています。

- 自治体による助成:多くの地方自治体でも、不妊治療に対する独自の助成制度を設けています。精子採取術を受ける際などに、費用の一部が助成されることがあります。

- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費助成制度:この制度を申請した場合に、男性不妊治療(顕微鏡下精巣内精子採取術 (MD-TESE) など)が助成の対象となる自治体もあります。

助成の対象や金額、また「特定不妊治療費助成制度」の申請が条件となるか否かなどの条件は、各自治体によって異なります。そのため、詳細はお住まいの自治体に確認することが推奨されます。

3、その他の関連治療の保険適用

精索静脈瘤とは異なる男性不妊治療ですが、無精子症の治療法の一つである「顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)」も、2022年4月より保険診療が可能となっています。これは、不妊治療全体の費用負担軽減につながる重要な変更です。

▶関連記事:男性不妊治療は保険適用される?対象範囲・費用・助成制度を解説

まとめ

精索静脈瘤は、精巣から心臓へ戻る血液の逆流によって陰嚢内の静脈が異常に膨らんだ状態で、日本人男性の10~20%に見られます。

多くの場合、自覚症状はほとんどありませんが、男性不妊症の約30~40%の原因を占めるとされ、特に「二人目不妊」の大きな要因となることも少なくありません。

お一人で悩まず、ぜひ専門の泌尿器科医にご相談ください。

聞きにくいことは「メール無料相談」で承ります

北海道旭川市にある神楽岡泌尿器科は、「かかりつけ医」になることを目指し、患者本位で、気軽に緊張せずに受診していただける病院づくりを目指しています。

「不妊のことで悩んでいる」という方は、院長による無料メール相談も行っておりますので、まずはお気軽に疑問点や懸念内容をご相談ください。

病院まで来られない方々にも往診で対応可能です。患者さんご本人だけでは無くご家族の方々からのご相談にもお答えします。

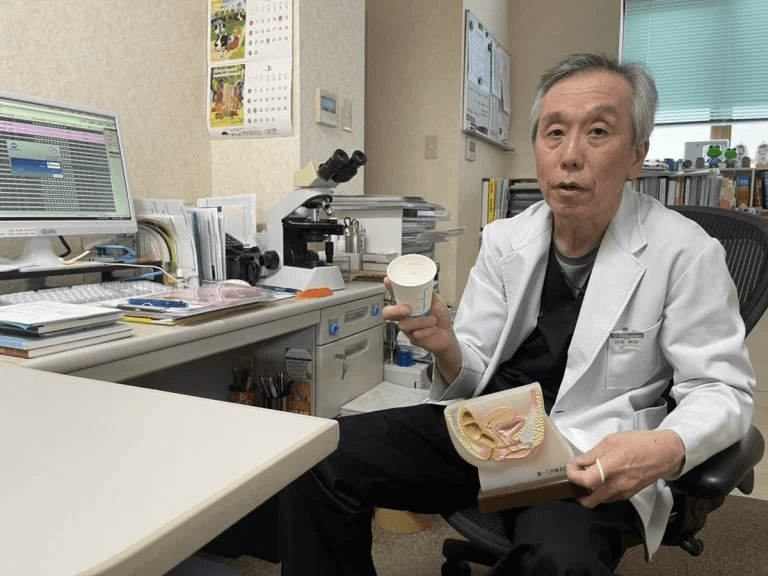

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」

札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など