不妊治療は費用の心配がつきものですが、2022年4月から男性不妊の治療にも公的医療保険が適用される範囲が拡大され、経済的な負担が大きく軽減されました。

この記事では、男性不妊治療の保険適用について、どのような治療や検査が対象となるのか、また保険適用外の治療や利用できる助成制度についても詳しく解説します。費用面での不安を解消し、安心して治療に取り組むための一助となれば幸いです。

▶関連記事:「男性不妊症とは?原因・検査・治療法・保険制度までわかりやすく解説」

1、男性不妊と保険|まず知っておきたい基礎知識

自由診療と保険診療の違い

男性不妊の治療費には、公的医療保険が適用される「保険診療」と全額自己負担の「自由診療」があります。

保険診療は2022年4月から不妊治療に拡大され、精液検査、人工授精、体外受精・顕微授精(女性の年齢・回数制限あり)など、多くの治療が3割負担で受けられます。経済的負担が少ないのがメリットですが、治療内容や回数に制限があります。

一方、自由診療は全額自己負担ですが、保険適用外の最新治療や高度な手術、年齢・回数制限を超えた治療などが選択できます。費用は高額になり、高額療養費制度の対象外です。

「先進医療」は保険診療と併用可能で、その部分のみが自己負担となります。まずは保険診療でできることから始め、必要に応じて専門医と相談しながら自由診療や先進医療を検討しましょう。自治体の助成制度も活用できます。

2022年の制度改正で何が変わったこと

2022年4月からは、それまで自由診療であった不妊治療において、基本的な治療が保険適用となりました。これに伴い、男性の不妊治療についても、費用負担が軽減される制度が利用できるようになっています。

具体的には以下の通りです。

- 保険適用

| 対象となる治療 | 男性不妊治療においては、手術用顕微鏡などを用いて精巣内より精子を回収する技術である「精巣内精子採取術(TESE)」などの手術も保険適用されています。 |

| 自己負担割合 | 保険適用により、医療費の自己負担額は基本的に3割負担となります。 |

- 先進医療

保険適用の基本的な治療に加えて行われることがある「オプション治療」の中には、「先進医療」として保険診療と併用できるものがあります。先進医療は、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施できますが、先進医療そのものは保険適用外です。

- 高額療養費制度

不妊治療が保険適用されたことにより、高額療養費制度も利用できるようになりました。

この制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費がひと月の上限額を超えた場合、その超えた金額が支給されるものです。

高額療養費の支給を受けるには、加入している医療保険への申請が必要です。社会保険の場合は勤務先または健康保険組合へ、国民健康保険の場合はお住まいの自治体へ問い合わせてみましょう。

これらの制度により、男性の不妊治療にかかる経済的負担も大きく軽減されることになります。

2、保険が適用される男性不妊の治療・検査とは

ここでは、具体的にどのような検査や治療が保険適用となるのかを解説します。

①精液検査・ホルモン検査などの初期検査

不妊治療の第一歩となる初期検査は、男性不妊の原因を探る上で非常に重要であり、これらの多くが保険適用となります。

- 精液検査

精子の数、運動率、奇形率、精液量などを調べる基本的な検査です。WHOの基準値と比較し、精子の状態を評価します。

- ホルモン検査

採血によって、男性ホルモン(テストステロン)や精子形成に関わる脳下垂体ホルモン(FSH、LHなど)の値を調べ、ホルモンバランスの異常がないかを確認します。

- 触診・超音波(エコー)検査

精巣の大きさや性状、精索静脈瘤の有無などを確認するために行われます。特に精索静脈瘤の診断にエコー検査は有効です。

- 感染症検査

過去の感染症が精子や精路に影響を与えていないかを確認するための検査も、保険適用となる場合があります。

これらの初期検査によって、不妊の原因が特定され、その後の治療方針が決定されます。

②薬物療法(ホルモン治療など)

男性不妊に対する薬物療法も、原因によっては保険適用となります。

- ホルモン補充療法

脳の視床下部や下垂体の機能不全によってホルモン分泌に異常があり、精子形成が障害されている「低ゴナドトロピン性性腺機能低下症」の場合、ホルモン剤(hCG、FSH製剤など)の注射によって精子形成を促します。これは、治療によって精液所見の著しい改善が期待できる、数少ないケースの一つです。

- 勃起不全(ED)治療薬

不妊の原因が勃起不全である場合、PDE-5阻害薬などのED治療薬が保険適用となることがあります。

- その他

射精管の閉塞が疑われる場合の抗うつ薬(逆行性射精の症状緩和目的の場合)など、特定の症状に対する薬が保険適用となるケースもあります。ただし、漢方薬やビタミン剤、一部の血流改善薬など、精子形成の改善を目的とした非内分泌療法は、現時点では統計学的に明確な有効性が示されているものが少なく、保険適用外となる場合が多いです。

③精索静脈瘤などの手術(条件あり)

外科的治療が必要な男性不妊のケースでも、いくつかの手術が保険適用となりますが、条件や術式によって異なる場合があります。

- 精索静脈瘤手術

男性不妊の原因として最も多い精索静脈瘤の手術自体は、2018年から保険適用となっています。ただし、手術を行う医療機関や術式によっては、保険適用外の自由診療となる場合があるため注意が必要です。例えば、日帰り手術を専門とするクリニックでは自由診療となることが多く、入院を伴う大規模病院で保険適用となるケースが一般的です。また、特定の高度な手技(例:顕微鏡下精索静脈瘤手術の中でもナガオメソッドなどの一部)は、自由診療として提供されています。

- 精路再建手術

精子の通り道(精路)が閉塞していることが原因で無精子症となっている場合に、その閉塞を解除して精子を体外へ排出できるようにする手術です。

| 精管精管吻合術 | パイプカット後や鼠径ヘルニア術後などに精管が閉塞した場合に行われる手術で、保険適用となります。 |

| 精管精巣上体吻合術 | 精巣上体での閉塞に対して行われる手術で、こちらも保険適用となります。 |

| 射精管解放術 | 射精管の閉塞に対して、経尿道的に内視鏡を用いて行う手術で、保険適用となります。 |

3、保険適用されない治療・対応例

2022年4月からの保険適用拡大により、不妊治療の多くが保険で受けられるようになりましたが、それでも残念ながら保険適用外となる治療や対応も存在します。ここでは、保険適用されない主なケースについて解説します。

人工授精(AIH)、体外受精(IVF)などの生殖補助医療

生殖補助医療(ART)の一部は保険適用となりますが、いくつか条件があります。

- 人工授精(AIH)

人工授精自体は保険適用ですが、女性の年齢や回数に制限はありません。しかし、その前段階のタイミング法などの一般不妊治療で妊娠に至らなかった場合に検討されることが多いです。

- 体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)

これらの高度な治療は保険適用になりましたが、女性の年齢と治療回数に制限があります。

▶治療開始時点の女性の年齢が40歳未満……1子ごとに最大6回まで保険適用。

▶治療開始時点の女性の年齢が40歳以上43歳未満……1子ごとに最大3回まで保険適用。

▶女性が43歳以上で治療を開始する場合……全ての治療が保険適用外となり、全額自己負担の自由診療となります。

また、保険適用されない周期で体外受精や顕微授精を行った場合も、全てが自由診療扱いとなります。

サプリメント・代替医療は対象外

精子の質改善や体質改善を目的としたサプリメント(漢方薬、ビタミン剤、血流改善薬など)は、原則として保険適用外となります。

これらはあくまで補助的な治療法であり、医学的な有効性が確立されていない場合が多いためです。

同様に、鍼灸や整体、アロママッサージなど、医学的根拠が乏しいとされる代替医療も保険適用にはなりません。これらの治療を受ける場合は、全額自己負担となりますので注意が必要です。

自由診療での高額治療例と注意点

保険適用外の自由診療には、高額になる治療も多く、以下の点に注意が必要です。

- 一部の高度な手術手技

精索静脈瘤手術自体は保険適用ですが、顕微鏡下精索静脈瘤手術の中でも特に高度な「ナガオメソッド」など、一部の術式は自由診療となります。

これらは非常に専門性が高く、再発率の低さや改善率の高さが期待される一方で、費用も高額になります。

- 先進医療の自己負担分

保険診療と併用できる「先進医療」(例:特定の精子選別法など)は、その先進医療にかかる費用のみが自己負担(全額)となります。この自己負担分は、高額療養費制度の対象外となるため、注意が必要です。

- 着床前診断(PGT)

受精卵の染色体異常などを調べる「着床前診断(PGT)」は、近年希望者が増えていますが、治療費は全額自己負担となります。非常に高額になるため、事前に費用を確認しておくことが重要です。

- 混合診療の禁止

原則として、同一周期内に保険診療と自由診療を同時に行うことはできません。もし混合診療を行った場合、保険診療でカバーされるはずの費用も含めて、全ての費用が自由診療扱い(全額自己負担)になってしまいます。ただし、前述の先進医療は例外です。

4、不妊と助成金・支援制度の活用法

不妊治療は、身体的・精神的な負担だけでなく、経済的な負担も大きいものです。しかし、国や地方自治体による様々な助成金や支援制度を活用することで、その負担を軽減できる可能性があります。男性不妊の治療を受ける方も利用できる制度について解説します。

不妊治療助成金の申請条件・対象者

以前は国による「特定不妊治療費助成制度」がありましたが、2022年4月の保険適用拡大に伴い、この制度は終了しました。現在は、保険診療での不妊治療が原則となり、自己負担分を軽減する制度として高額療養費制度が主なものとなります。

高額療養費制度は、同一月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。

| 対象となる費用 | 保険診療で受けた不妊治療の費用(3割負担分)が対象です。 |

| 対象外となる費用 | 自由診療の費用や、保険診療と併用できる「先進医療」の自己負担分は対象外です。また、差額ベッド代や入院時の食事代なども対象外となります。 |

| 申請方法 | ご自身が加入している健康保険組合や市町村の窓口に申請します。 |

この制度は、高額な治療費がかかる月には特に有効ですので、必ず活用を検討しましょう。

地方自治体の支援制度(自治体ごとの差に注意)

国の助成制度は終了しましたが、地方自治体によっては独自の不妊治療支援制度を継続している場合があります。

これらの制度は、主に保険適用となった体外受精や顕微授精と併用する先進医療の費用を助成するものが中心です。

例えば、東京都では、治療開始時43歳未満の女性を含む夫婦を対象に、先進医療費の10分の7(上限15万円)を助成する制度があります(所得制限なし)。

| 申請条件・対象者 | 自治体によって異なります。女性の年齢制限や、夫婦の住民登録地、所得制限の有無などが細かく定められている場合があります。 |

| 助成対象となる治療 | 先進医療の費用が主な対象ですが、一部の自治体では独自の助成を行っている場合もあります。 |

| 確認方法 | お住まいの市区町村の役所や、都道府県の不妊相談窓口、または各自治体のウェブサイトで最新の情報を確認することが重要です。制度の内容は頻繁に更新される可能性があるため、必ず最新の情報を確認しましょう。 |

医療費控除での負担軽減も視野にいれよう

不妊治療にかかった費用は、医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額(原則10万円、または所得の5%のいずれか低い方)を超えた場合、確定申告をすることで所得税や住民税の一部が還付または軽減される制度です。

| 対象となる費用 | 保険診療の自己負担分はもちろん、自由診療で支払った費用も対象となります。医師の指示に基づくサプリメントや漢方薬の費用も対象となる場合があります。通院のための交通費(公共交通機関の利用に限る)も対象です。 |

| 対象外となる費用 | 美容目的の治療や、診断書作成費用などは対象外です。 |

| 申請方法 | 確定申告の時期に、領収書などをまとめて税務署に提出します。 |

医療費控除は、保険適用外の治療費も含めて合算できるため、高額な自由診療を受けた場合でも負担を軽減できる可能性があります。領収書は必ず保管しておきましょう。

5、費用面で不安な方へ|実際の費用シミュレーション

男性不妊の治療は、期間が長期にわたることもあり、費用面で不安を感じる方も多いでしょう。2022年4月の保険適用拡大により経済的な負担は軽減されたものの、全ての治療がカバーされるわけではありません。ここでは、実際の費用シミュレーションを通して、治療にかかる費用感と、費用を抑えるポイントを解説します。

不妊治療の費用は、保険診療か自由診療かによって大きく異なります。

▶保険診療の場合(自己負担3割)

| 治療内容 | 1回あたりの費用目安(自己負担3割) | 備考 |

| ホルモン療法 | 3,000円~1万円程度 | 維持管理や検査費用が加算される場合あり |

| 人工授精(AIH) | 1万5,000円~3万円程度 | 保険適用前は5万円~10万円程度 |

| 体外受精(IVF) | 9万円~15万円程度 | 保険適用前は30万円~50万円程度。卵子凍結など追加費用あり |

| 顕微授精(ICSI) | 15万円~21万円程度 | 保険適用前は50万円~70万円程度。卵子凍結など追加費用あり |

| 精索静脈瘤手術 | 3割負担 | 日帰り手術は自由診療のクリニックが多い。入院の場合は保険適用 |

| 精巣内精子採取術(TESE) | 3割負担 | 顕微授精とセットで考える |

保険診療は、費用の3割負担で済むため、経済的な負担を大幅に抑えられます。しかし、体外受精や顕微授精には女性の年齢や回数制限があり、それを超えると全額自己負担となります。

▶自由診療の場合(全額自己負担)

| 治療内容 | 1回あたりの費用目安(自己負担3割) | 備考 |

| 顕微鏡下精索静脈瘤手術(高度な術式) | 数十万円 | クリニックにより変動 |

| 先進医療(自己負担分) | 数万円~数十万円 | 保険診療と併用可だが、先進医療分は全額自己負担。助成金対象になる場合あり |

| 着床前診断(PGT) | 数十万円~100万円以上 | 全額自己負担。非常に高額 |

| 保険適用の回数・年齢制限を超えたART治療 | 数十万円~百万円以上 | 女性の年齢が43歳以上、または回数制限を超過した場合 |

| サプリメント、代替医療など | 数千円~数万円 | 医学的根拠が乏しい場合が多い |

自由診療は、より多くの選択肢や最新の治療を受けられる可能性がありますが、費用は高額になります。高額療養費制度の対象外となる点にも注意が必要です。

6、検査〜治療までのモデルケース紹介

具体的な治療の進め方と費用感を、モデルケースで見てみましょう。

▶モデルケース:軽度〜中程度の精液所見異常

- 【初期検査】精液検査、ホルモン検査、診察など(保険適用)

費用目安:1万円~3万円程度(自己負担3割)

- 【生活習慣改善・薬物療法】ビタミン剤や漢方薬の服用(自由診療の場合あり)、生活指導など

費用目安:数千円~数万円/月(サプリメントの場合)

- 【人工授精(AIH)】 精液所見が改善しない場合、人工授精を数回実施(保険適用)

費用目安:1回あたり1万5,000円~3万円 × 数回

- 【精索静脈瘤手術】精索静脈瘤が原因の場合、手術を検討(保険適用だが術式や病院により自由診療の可能性あり)

費用目安:数万円~数十万円(保険適用の場合の自己負担)

▶モデルケース:高度な精液所見異常・無精子症

- 【初期検査】精液検査、ホルモン検査、診察など(保険適用)

費用目安:1万円~3万円程度

- 【精密検査】遺伝子検査、染色体検査、精巣生検など(保険適用または自由診療)

費用目安:数万円~十数万円(検査内容による)

- 【精巣内精子採取術(TESE)+顕微授精(ICSI)】精子が精液中に見られない場合、精巣から直接精子を採取し、顕微授精を行う(保険適用)

費用目安:数十万円(TESEとICSIの自己負担分合計)

- 【精路再建手術】閉塞性無精子症の場合、精路の再建手術を検討(保険適用)

費用目安:数万円~十数万円(自己負担)

これらのシミュレーションはあくまで目安であり、個々の病状や選択する医療機関によって費用は大きく変動します。

7、費用を抑えるポイントと優先順位

不妊治療の費用を抑えるためには、以下のポイントを意識し、優先順位をつけて対応しましょう。

保険診療の積極的活用

まずは保険適用範囲の検査や標準的な治療から始めることを優先しましょう。

保険適用となる女性の年齢・回数制限を意識し、治療計画を立てることが重要です。

高額療養費制度の活用

1ヶ月の医療費が高額になった場合は、必ず高額療養費制度を申請しましょう。加入している健康保険組合や市町村の窓口に確認が必要です。

自治体の助成制度の確認

お住まいの地方自治体で、先進医療費の助成制度など独自の支援策がないか、事前に確認しましょう。所得制限の有無や、助成対象となる治療内容を詳しく調べてください。

医療費控除の利用

1年間にかかった医療費(保険適用分、自由診療分、交通費など)が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を申請することで、所得税や住民税の還付・軽減を受けられます。領収書は必ず保管しておきましょう。

情報収集と医師との相談

治療開始前に、治療内容と費用の内訳について、医師やカウンセラーに詳細に説明を求めましょう。疑問点や不安な点は全てクリアにしておくことが大切です。

複数の医療機関を比較検討し、費用だけでなく、治療実績やサポート体制も考慮して選ぶことも重要です。

生活習慣の改善

喫煙、過度な飲酒、肥満、ストレスなど、精子に悪影響を与える生活習慣を見直すことは、医療費のかからない最も基本的な治療法です。精子の質が向上すれば、より低侵襲な治療で妊娠に至る可能性も高まります。

まとめ|保険制度を理解して、前向きに治療へ進もう

2022年4月以降、男性不妊治療の多くが保険適用となり、費用の心配が大きく減りました。精液検査やホルモン検査といった初期診断から、ホルモン療法、精索静脈瘤や精路再建手術、さらに精巣内精子採取術(TESE)などの高度な治療まで、3割負担で受けられるようになったのです。

一方で、女性の年齢や治療回数に制限がある生殖補助医療(ART)や、一部の高度な手術手技、サプリメント、代替医療は保険適用外となります。しかし、高額療養費制度や地方自治体独自の助成金、医療費控除などを活用すれば、これらの経済的負担も軽減可能です。

不妊治療は夫婦で協力し合うことが大切です。費用面で不安を感じる場合は、まず医師に相談し、自身の状況に合わせた治療計画と費用について詳しく確認しましょう。

聞きにくいことは「メール無料相談」で!

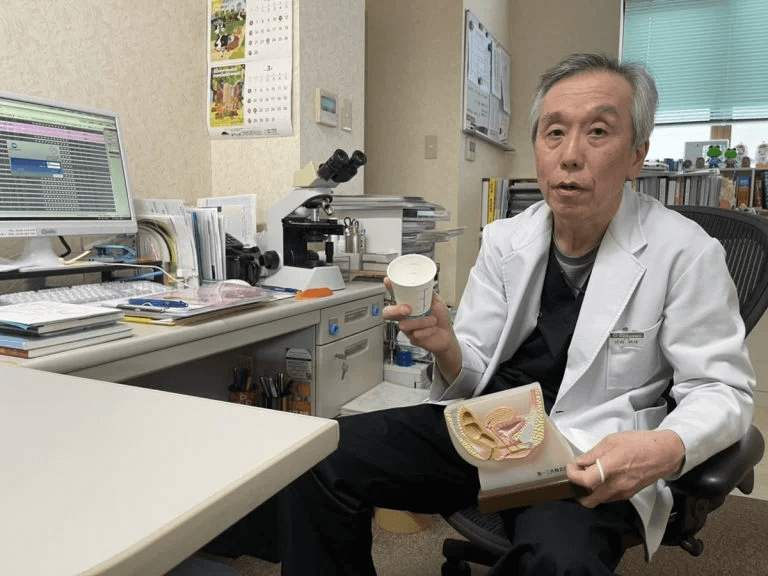

北海道旭川市にある神楽岡泌尿器科は、「かかりつけ医」になることを目指し、患者本位で、気軽に緊張せずに受診していただける病院づくりを目指しています。

「不妊のことで悩んでいる」という方は、院長による無料メール相談も行っておりますので、まずはお気軽に疑問点や懸念内容をご相談ください。

病院まで来られない方々にも往診で対応可能です。患者さんご本人だけでは無くご家族の方々からのご相談にもお答えします。

▶関連記事:「男性不妊の治療法まとめ|薬・手術・サプリまで紹介」

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」

札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など