「トイレに行きたいのに、いざとなると尿が出ない…」

そんな経験はありませんか?尿意を感じながらも、排尿がスムーズにいかない状態は、身体的な苦痛だけでなく、精神的な不安も引き起こします。特に、中高年の男性や、日頃からストレスを抱えやすいビジネスパーソンにとっては、決して他人事ではないかもしれません。

そこで今回は、オシッコのスペシャリストである神楽岡泌尿器科が、「尿意はあるのに尿が出ない」という症状に悩むあなたに向けて、その原因と対処法について解説します。

「尿意があるのに尿が出ない」とは

「尿意があるのに尿が出ない」とは、そもそもどのような状態のことなのかを詳しく説明していきます。

症状の概要と定義

「尿意はあるのに尿が出ない」とは、排尿したいという感覚があるにもかかわらず、実際に尿をスムーズに排出できない状態を指します。

この症状は、排尿のメカニズムのどこかに異常が生じているサインであり、その原因として、膀胱や尿道の機能障害である神経因性膀胱や、男性特有の疾患である前立腺肥大症などが考えられます。

一時的な現象と慢性的な問題の違い

「尿意があるのに尿が出ない」という症状は、一時的なものとして現れることもあれば、慢性的な排尿障害として持続することもあります。

一時的に尿意はあるのに尿が出ないと感じる場合、その多くは一過性の要因によるものです。例えば、極度の緊張やストレスにより、排尿に関わる筋肉が一時的に過剰に収縮し、尿道を圧迫することがあります。

一方で、「尿意はあるのに尿が出ない」という症状が長期間にわたって続く場合や、頻繁に繰り返される場合は、慢性的な排尿障害の可能性があります。この場合、多くは基礎疾患が関与していると考えられます。基礎疾患についてはこの後の内容で詳しく解説していきます。

尿意があるのに尿が出ない時の原因と隠れた疾患

「尿意があるのに尿が出ない」という症状は、一時的な現象と慢性的な問題があると先ほどお話しましたが、ここでは具体的に症状の原因や、どのような基礎疾患があるのかを解説していきます。

前立腺肥大症とその影響

「尿意はあるのに尿が出ない」という症状の代表的な疾患の一つが前立腺肥大症です。男性は特に多く、50歳で30%、80歳で90%近くの人に前立腺肥大が見られるという発表もあります。つまり、年齢を重ねるにつれて尿の出が悪くなる人が多いということです。

加齢に伴い前立腺が肥大化することで尿道を圧迫し、尿の通り道を狭窄させるため、尿意を感じてもスムーズに排尿できなくなることがあります。進行すると、排尿困難だけでなく、頻尿や残尿感といった症状も現れます。

膀胱炎や尿路感染症の可能性

尿意があるのに尿が出ない症状は、膀胱炎や尿路感染症などの可能性があります。膀胱炎などの炎症により、尿閉が原因で尿が出なくなります。

尿閉の主な原因は、「膀胱のポンプ機能の低下」と「膀胱出口の開口障害」の二つです。

「膀胱のポンプ機能の低下」は、膀胱の筋肉や、その動きを制御する神経系の異常によって、膀胱が正常に収縮して尿を押し出すことができなくなる状態を指します。

一方、「膀胱出口の開口障害」は、尿の出口である尿道が物理的に塞がったり、狭くなったりすることで起こります。男性の場合は前立腺肥大症、その他には尿道結石、膀胱結石、腫瘍などが尿道を圧迫し、尿の流れを妨げることが原因として挙げられます。

尿閉を放置すると、腎臓に負担がかかり、腎機能障害を引き起こす可能性が高く、最悪の場合には腎不全に至ることもあります。

尿道狭窄や結石による影響

尿意があるのに尿が出ない症状は、尿道狭窄や結石による影響も考えられます。

尿は膀胱に溜められた後、尿道という管を通って体の外へ排出されます。そのため、尿道が尿道狭窄や結石の影響によって塞がってしまうと、膀胱内の尿は体外へ排出されなくなります。

神経因性膀胱と関連する疾患

尿意があるのに尿が出ない症状は、原因の一つとして神経因性膀胱による尿閉が考えられます。神経因性膀胱とは、脳、脊髄、または末梢神経の疾患や損傷によって、膀胱の排尿機能が正常に働かなくなった状態を指します。

膀胱は、尿を一時的に貯めておく蓄尿と、適切なタイミングで尿を体外へ排出する排尿という、二つの重要な働きを担っています。これらの膀胱の機能は、脳からの指令を受け、脊髄や末梢神経といった神経系によって精密に調整されているため、脊髄や末梢神経が正常に働かないと膀胱の働きも悪くなります。

尿意があるのに尿が出ない時に日常生活での3つの対処法

尿意があるのに尿が出ない!そんな悩みを持つ方に向けて、日常生活でできる以下の対処法を解説します。

- リラックスできるトイレ環境の整え方

- 排尿時の姿勢や呼吸法の工夫

- 水分摂取と排尿習慣の見直し

1、リラックスできるトイレ環境の整え方

「しっかり尿を出さなきゃ!」と意識しすぎると、かえって緊張してしまい、排尿が困難になることがあります。トイレの環境を少し工夫することで、リラックスして排尿しやすくなる場合があります。例えば、好きな香りの芳香剤を置いたり、目に優しい観葉植物を飾ったり、音姫などの擬音装置で水の音を流したりするのも一案です。心身ともにリラックスできる空間を作ることで、スムーズな排尿を促せる可能性があります。

2、排尿時の姿勢や呼吸法の工夫

尿意があるのに尿が出にくいと感じる場合、排尿時の姿勢や呼吸法を少し工夫することで、スムーズな排尿を促せる可能性があります。トイレに座る際は、肩の力を抜き、リラックスした体勢を心がけましょう。前かがみになることで、膀胱が圧迫されやすくなり、排尿を促せる場合があります。焦らず、ゆっくりと深呼吸を繰り返すことで、心身の緊張が和らぎ、排尿しやすくなることがあります。息をゆっくりと吐くことを意識しましょう。

3、水分摂取と排尿習慣の見直し

水分摂取量が極端に少ないと、膀胱内の尿量が減り、排尿のきっかけを作りにくくなることがあります。一方で、過剰な水分摂取は頻尿につながり、排尿困難感を増強させる可能性も。1日の適切な水分摂取量は、個人の体重や活動量によって異なりますが、一般的には1.5〜2リットルを目安とすると良いでしょう。

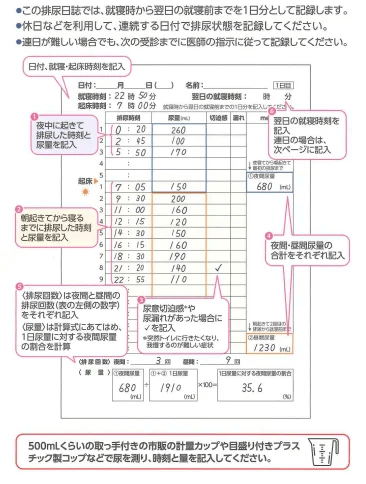

膀胱内の尿量を把握して適切な排尿タイミングを知るためには、「排尿日誌」をつけるのもおすすめです。排尿の時間、量、尿意の程度、水分摂取量などを記録することで、自身の排尿パターンを客観的に把握し、より意識的に膀胱の健康管理に取り組むことができます。

医療機関を受診すべきタイミング

日常生活での対処法を試しても症状が改善しない場合は、泌尿器科を受診して専門医の診断を受けることを強くお勧めします。

特に、下腹部が張って固く感じられ、痛みがある場合(特に押すと痛みが強くなる場合)は、尿が膀胱に溜まっている可能性があり、緊急的な処置が必要となることがあります。そのため、このような症状が現れた場合は、その日のうちに泌尿器科を受診してください。

尿意があるのに尿がでない時の予防と健康的な生活習慣を3つ紹介

「尿意はあるのに尿が出ない」という症状は、適切な対処によって改善が見込める場合もありますが、日頃から健康的な生活習慣を心がけることで、未然に防いだり、症状の悪化を遅らせたりすることが可能です。ここでは、泌尿器系の健康維持に重要な、ストレス管理、定期的な健康診断、バランスの取れた食事と適度な運動について解説します。

1、ストレス管理とリラクゼーション

精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、排尿機能にも悪影響を及ぼすことがあります。過度なストレスは膀胱を過敏にさせ、頻尿や尿意切迫感を引き起こしたり、排尿時の筋肉の緊張を高めて排尿困難を招いたりする可能性があります。

日常生活で意識的にストレスを管理し、心身をリラックスさせる時間を持つことが大切です。趣味に没頭する、音楽を聴く、アロマテラピーを取り入れるなど、自分に合ったリフレッシュ方法を見つけるのもおすすめです。

2、定期的な健康診断の重要性

定期的な健康診断は、自覚症状がない初期の段階で病気を発見し、早期治療につなげるための重要な手段です。特に、中高年以降の男性は、前立腺肥大症のリスクが高まります。健康診断における尿検査やPSA検査(前立腺特異抗原検査)などを定期的に受けることで、前立腺の異常を早期に発見し、適切な管理を行うことができます。

3、バランスの取れた食事と適度な運動

バランスの取れた食事は、免疫力を高め、尿路感染症のリスクを低減します。食物繊維を積極的に摂取することで便秘を予防し、膀胱への圧迫を軽減することも重要です。適度な運動は、全身の血行を促進し、膀胱や尿道周辺の筋肉の機能を維持するのに役立ちます。

まとめ

今回は「尿意はあるのに尿が出ない」という症状に悩むあなたに向けて、その原因と対処法についてを徹底解説しました。

日常生活の中でも取り入れられる改善方法も今回ご紹介したので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

もし、誰にも相談しにくいおしっこに関するお悩みをお抱えでしたら、当院(神楽岡泌尿器科)では、院長直通の無料メール相談も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

さらに、当院の院長はオシッコスペシャリストとして、誰も教えてくれないオシッコの習慣・仕方について詳しく本にまとめています。

おしっこに悩む全ての人に捧げた本なので、お悩みの方は参考にしてみてください。

著者:渋谷秋彦

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」

札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など